Русский Париж и парижские киевляне

Для многих русский Париж начинается с паломничества на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Собственно говоря, Сен-Женевьев-де-Буа – это городок-спутник Парижа. Один из самых цветущих и цветочных во Франции. Цветов, клумб и парков здесь более чем достаточно. На любой вкус. А, посетив кладбище и кладбищенскую церковь, можно совершить экскурсию в былую Российскую империю. Ту, которая оборвалась 1921-м «над морем черным и глухим», устремившись к Константинополю и Галлиполи.

Странное дело, нигде славное имперское прошлое не чувствуется с такой силой, как на Сен-Женевьев-де-Буа. Даже в юбиляре-Санкт-Петербурге. Я говорю «славное», потому что имперская гниль как будто осталась за порогом кладбища. Здесь можно вспоминать только былое величие. У ворот Сен-Женевьев-де-Буа я встретила внука эмигранта первой волны. «Мой дед воевал с большевиками за нашу Россию, а теперь лежит здесь», – с гордостью сказал мой собеседник. И у порога Сен-Женевьев эта фраза прозвучала вполне естественно и без тени ложного пафоса. Да, с большевиками. Да, за «нашу Россию». А как же иначе?

Теперь здесь лежат врангелевцы и колчаковцы, каппелевцы и дроздовцы, осколки древних дворянских родов и сыны казачьего Дона. Взглянув на их строгие мемориалы, забываешь псевдобелогвардейских, лубочных корнета Оболенского с поручиком Голицыным и вспоминаешь пронзительные, страшные, до боли правдивые стихи настоящих белогвардейских поэтов: Савина, Туроверова, Несмелова. Кстати сказать, на Сен-Женевьев покоится Гайто Газданов – один из лучших прозаиков, вышедших из Белого движения. А еще здесь можно поклониться Георгию Иванову, Буниным, Мережковским и, конечно, Надежде Тэффи.

На Сен-Женевьев-де-Буа похоронен русский Париж, до смертного часа ожидавший возвращения на родину. Нынешняя эмиграция совсем другая. Она уже не ждет, а всего лишь терпеливо и методично строит свою жизнь в столице мира. Еще Цветаева поняла, что нельзя вернуться в дом, «который срыт». Впрочем, у нынешних эмигрантов остаются святыни. Это Сен-Женевьев-де-Буа и Тургеневская библиотека в Париже.

Крохотная rue de Valence, обычный жилой дом. Вывеска отсутствует. Тургеневская библиотека – вернее то, что осталось от нее после Второй мировой, занимает всего несколько комнаток. Но, наскоро просмотрев каталог, приходишь в полный восторг. Здесь есть все. Весь русский Париж, создавший что-либо литературно ценное. Анатолий Величковский, Перикл Ставров, Георгий Раевский, Владимир Смоленский… И это не говоря уже о корифеях – Бунине, Мережковском, Ремизове.

Тургеневская библиотека – информационный центр русскоязычного литературного Парижа. Здесь постоянно вывешиваются объявления о литературных вечерах и презентациях новых журналов и альманахов. Попадаются и другие: «Русская женщина ищет работу в Париже. Могу ухаживать за детьми и стариками, убирать, готовить…» Первая, послереволюционная, волна русской эмиграции составляла объявления другого типа. На первый, поверхностный, взгляд – смешные, на второй, глубокий – трагические. К примеру: «Даю уроки иностранных языков за право пользоваться ванной». Да, именно так и никак иначе. Ванна в те времена была роскошью, доступной далеко не каждому эмигранту.

Бюст И.А. Бунина в Грасе

Сейчас в Париже процветает украинская община. Есть даже памятник Тарасу Шевченко. Русская община тоже относится к одной из самых многочисленных и сильных. Но говорят, что скоро Сен-Женевьев-де-Буа снесут по частям. Некому оплачивать могилы Бунина и Мережковских, Тэффи и Газданова. Точнее, земельные участки, которые они занимают. Неужели навсегда исчезнет этот оазис былой России, фундамент, оставшийся от срытого в 1917-м дома? Не хочется даже думать об этом. Кто же спасет Сен-Женевьев-де-Буа?

На надгробии Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус – изображение Троицы и надпись по кругу: «Да приидет царствие Твое!» На многих надгробиях можно было бы высечь трагический вопль Адамовича: «Когда мы в Россию вернемся? / О, Гамлет восточный, когда?» Впрочем, некоторым эмигрантам удалось вернуться в пределы бывшей Российской империи. Вернуться стихами. И никогда еще возвращение не было таким подлинным. И таким очевидным.

Парижские киевляне – это была особая порода эмигрантов. При слове «родина» они вспоминали юг бывшей Российской империи: Киев, «мазепинские откосы», «огромный прокуренный зал, под названием Хлам» или, точнее, киевский литературный клуб «Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты», Керчь-Пантикапей и, конечно, Крым, где для них «оборвалась» отчизна. Они были уроженцами Киева, но большую часть жизни прожили в Париже, а в историю литературы вошли как русские поэты и прозаики первой волны эмиграции. Парижские киевляне представляли собой особую расу, клан, с общими воспоминаниями и общей тоской по «городу персидской сирени» – Киеву.

Галина Кузнецова, Марк Алданов, Юрий Терапиано, Алексей Эйснер, Анатолий Штейгер и другие парижские киевляне в «город персидской сирени» так и не вернулись. Поэт Алексей Эйснер, автор строки-афоризма «человек начинается с горя», правда, возвратился в СССР, не выдержав ностальгии, но сразу же попал в лагерь под Воркутой, а потом в казахстанскую ссылку. После освобождения Эйснер жил в Москве, но стихов больше не писал – переводил, занимался журналистикой.

Поэт-неоклассик Юрий Терапиано, окончивший в 1916 г. юридический факультет Киевского университета имени Шевченко, умер в Ганьи, близ Парижа, поэтесса и прозаик, последняя любовь Бунина Галина Кузнецова скончалась в Мюнхене, всемирно известный романист Марк Александрович Алданов – в Ницце, поэт Анатолий Штейгер – от туберкулеза в Швейцарии. Городом их литературной славы стал Париж, городом сокровенных воспоминаний – Киев. Все они считали свою эмиграцию временной. Но, как выяснилось, в «дом, который срыт», вернуться невозможно. Алексей Эйснер думал, например, что возвращается на родину, а вернулся всего лишь в тоталитарный Советский Союз.

Галина Кузнецова многие годы провела в тени Бунина и известна нам по наконец-то опубликованному «Грасскому дневнику» и фильму Алексея Учителя «Дневник его жены». Но при жизни она успела хлебнуть собственной, не связанной с Буниным славы. Прозу Кузнецовой высоко ценили Георгий Адамович, Роман Гуль, Лидия Червинская, Михаил Цетлин. Ее сборник рассказов «Утро» и роман «Пролог» стали зеркалом, в котором русская эмиграция узнавала себя, иногда – охотно, иногда – помимо собственной воли.

Как поэтесса Галина Кузнецова менее известна – при жизни «Рики-тики-тави», как называл ее Бунин, издала только один сборник стихов – «Оливковый сад». В сборнике этом очаровательнейшая женщина русской эмиграции вспомнила о своей киевской юности и даже посвятила «городу персидской сирени» стихотворение «Киев»:

Город грустного детства,

Я слышу сквозь шум морей

Шелест ночного ветра

В листве твоих тополей…

У Галины Кузнецовой были фиалковые глаза и «речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть», как писала Нина Берберова.

Фарфоровая, очаровательная, прелестная – эти похвалы или полупохвалы охотно расточали Галине Николаевне современники. Говорили, что Бунин за всю жизнь по-настоящему любил только ее одну. В литературном отношении Кузнецова считалась его ученицей, вскоре, впрочем, выпорхнувшей из-под крыла учителя.

Киевская гимназистка Галина Кузнецова «приняла в себя печальный хмель, (…) Пустых церквей и старых укреплений», любила вспоминать в эмиграции о персидской сирени киевских старосветских домиков и соловьях над «мазепинскими откосами». В 1918 г. она окончила гимназию, а в 1920-м из Севастополя эмигрировала в Константинополь. Родина для нее, как и для многих других эмигрантов первой волны, оборвалась в Крыму. В 1921-м Кузнецова оказалась в Чехословакии, где училась в пражском Французском институте, а в 1924-м – в Париже. В Париже и началась ее литературная жизнь.

И никогда ты к небу не был ближе,

Чем здесь, устав скучать,

Устав дышать,

Без сил, без денег,

Без любви,

В Париже… —

писал Георгий Адамович. Эмигранты устраивались в Париже с трудом: без сил, денег и любви прожить было трудно. Для многих из них Париж исчерпывался предместьями – Медоном, Пасси, Ганьи. Это была жизнь по ту сторону занавеса: занавес упал в России, зрители разошлись по домам, а актеры остались в закулисье внешней или внутренней эмиграции.

Грасский дом, в котором жил И.А. Бунин

Жизнь после России, после любви, веры и, собственно говоря, после жизни оказалась особенно тяжелой для молодых литераторов, и Галина Кузнецова не представляла исключение. Как и другие «молодые», покинувшие бывшую Российскую империю в 18, 20 или 25, она пыталась вкусить родины при помощи писателей старшего поколения. В учителя Галина Николаевна выбрала Бунина и прожила около него, в Грассе, пятнадцать лет. В 1949 г. она переехала в США, где работала в издательстве ООН.

Поэт Алексей Эйснер прославился своим стихотворением «Человек начинается с горя». Его литературная судьба действительно началась с горя – с эмиграции. Эйснер родился в Киеве, в 1905 г., затем учился в Петербургском кадетском корпусе. После Гражданской войны вместе с семьей эмигрировал через Новороссийск в Константинополь, потом – в Югославию. В 1930-х гг. Эйснер жил в Париже, где входил в литературное объединение «Кочевье», названное так в честь его собственной поэмы. Русский литературный Париж наизусть твердил его строки:

Человек начинается с горя.

А ты

Простодушно хранишь

мотыльковое счастье.

Человек начинается…

Кратко. С плеча.

До свиданья. Довольно.

Огромная точка.

Небо, ветер и море.

И чайки кричат.

И с кормы кто-то жалобно машет платочком.

В Париже Эйснер, как и другой поэт-эмигрант Юрий Софиев, был профессиональным мойщиком витрин и окон. Литературной работы для него не нашлось, как, впрочем, и для многих других его современников, впоследствии прославившихся. Давид Кнут раскрашивал ткани, Нина Берберова работала машинисткой, Антонин Ладинский – рассыльным. Литература для молодых парижских поэтов превратилась в «хобби», на которое, впрочем, тратились основные душевные силы.

Когда перед Второй мировой разразилась война в Испании, Эйснер воевал на стороне республиканцев и даже был адъютантом генерала Лукаша – известного венгерского революционера Мате Залка (сказалось петербургское кадетское прошлое). В 1940-м Эйснер вернулся в СССР, где сначала был зачислен в Рабоче-крестьянскую красную армию в звании капитана (вероятно, за испанские заслуги, как «искупивший кровью»), а потом, в том же 1940-м, когда эти заслуги забылись, отправлен в лагеря. В 1956-м, на волне разоблачения «культа личности», Эйснеру разрешили вернуться в Москву из казахстанской ссылки. Но стихов он больше не писал. Его литературная судьба началась и закончилась горем – эмиграцией и лагерями.

Cтихотворение Терапиано «Девятнадцатый год…» – булгаковские «Дни Турбиных», сжатые до четырех строф. В нем есть и «тишина побежденной столицы», и «былое величье», и, конечно, белая гвардия – «походы в холодной степи и раненье».

Юрий Терапиано, выпускник юридического факультета Киевского университета, в 1917-м окончил Военное училище прапорщиков, а летом 1919-го вступил в Добровольческую армию. Как и младший брат М. Булгакова Иван, тоже воевавший в Добровольческой армии, Терапиано оказался в эмиграции, в Париже.

Здесь, в 1925-м, неоклассик Юрий Терапиано стал председателем «Союза молодых поэтов и писателей». Можно сказать, что его литературная судьба сложилась благополучно: известный поэт, влиятельный критик, тонкий мемуарист. К нему не подходило трагическое кредо русской эмиграции: «без сил, без денег, без любви – в Париже». Терапиано сохранил и любовь, и силы, и веру. Денег у него, правда, не было, но зато он читал по утрам Гомера. Бессмертие души было для Терапиано не смутной надеждой, а неоспоримой реальностью, так же, как и бессмертие искусства. Он верил, что рукописи не горят, а если и горят, то воскресают вовремя.

Еще один парижский киевлянин, поэт Анатолий Штейгер был неизлечимо болен туберкулезом, но при этом спешил «жить и чувствовать». Пешком он исходил почти всю Европу, а в швейцарском санатории, на последней стадии болезни, так удачно сочинял антифашистские листовки, что немцы назначили за его голову крупную награду. Оказавшись в эмиграции, в Париже, Штейгер написал:

Мне суждено на чинном Pеre-Lachaise

Глядеть в чужое палевое небо,

И я тоскую… Мраморных чудес

Прекрасней поле скошенного хлеба.

И этот холм, откуда поутру,

Лишь небосклон слегка порозовеет,

Так ясно видны села по Днепру

И ветерок благословенный веет…

Анатолий Штейгер родился в 1907 г. в селе Николаевка Киевской губернии и происходил из обрусевшего швейцарского баронского рода. После революции он вместе с семьей эмигрировал в Константинополь, потом переехал в Прагу и, наконец, оказался в Париже, но «бедную покинутую Украйну» так и не смог забыть. Впрочем, и не пытался. С детства Штейгер был неизлечимо болен, но его считали неисправимым бродягой: последние 15 лет своей жизни он провел в непрерывных скитаниях по Европе.

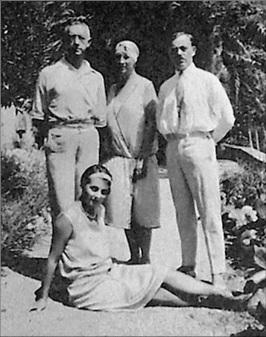

Кузнецова и Бунины в Грасе

Штейгер писал так называемые «кладбищенские» стихи:

Как он, прощаясь, не сошел с ума,

Как он рыдал перед могилой свежей.

Но время шло. Он ходит много реже.

– Забудь, живи, молила ты сама.

Но, в отличие от молодого Мандельштама, Штейгер гулял по кладбищу, веря «чуду воскресенья». Наверное, «бездны мрачной на краю» легче верить в бессмертие, чем на пороге счастья. Анатолий Штейгер прожил всего 37 лет, но, как говорил акунинский Фандорин, прекрасное и короткое стихотворение дороже пошлого и длинного романа. Штейгер написал немало стихотворений – прекрасных и коротких, как его жизнь.

Парижские киевляне – это не только особая раса, это судьба, общая для всех волн эмиграции. Киев – Константинополь – Прага – Париж или Киев – Германия – лагеря для «перемещенных лиц» – Париж: этими маршрутами прошли многие. Но немногие вернулись.

Ну да, возвращается ветер

На круги своя. Только вечер —

Вот вечер сегодня другой, —

писал поэт-эмигрант «второй волны» Игорь Чиннов. Впрочем, и в этот, другой, вечер мы рады их возвращению. И даже посмертному.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК