Бретань против Парижа, или Как жить по-бретонски

Бретань всегда была недовольна Парижем и тяготела к «туманному Альбиону». Какой Париж, какие салические франки, когда жители полуострова – это бритты, променявшие Большую Бретань (Британию) на Малую – континентальный полуостров? Бретонцы – народ кельтского происхождения, они происходят от бриттов. Поэтому их король – это не какой-нибудь там Филипп-Август, собиратель Франции, или Людовик XIV, создатель абсолютной монархии, а Артур, усадивший рыцарей за Круглый стол.

В Бретани оживают легенды о короле Артуре и его рыцарях, волшебнике Мерлине и фее Вивиане. В Бретани есть Броселиандский лес – да, тот самый таинственный лес Броселиана, в котором еще при Артуре водились всякие загадочные существа и, вероятно, водятся до сих пор… Когда бретонская футбольная команда выигрывает у парижской, местные жители на радостях пьют сидр и гуляют до утра. Еще бы – хоть в чем-нибудь утерли нос этим зарвавшимся франкам! Мы – бритты, а они – франки, и этим все сказано!

Герцогство Бретонское вошло в состав Франции очень поздно, при юной герцогине Анне. Анна Бретонская в 14 лет осталась без отца, последнего самовластного герцога этого края, Франциска II, и вынуждена была выйти замуж за французского короля, поскольку тот привел в ее край войска. К тому же брак герцогини с французским властителем, а не просто завоевание страны, сулил бретонцам некоторые права и относительную автономию. Поэтому Анна, скрепя сердце, вышла замуж за француза. С тех пор Бретань стала французской, но гордость бретонцев осталась прежней – то есть непомерной.

Герцогиня Анна в современной Бретани не менее популярна, чем король Артур, рыцари Круглого стола или волшебник Мерлин. Туристам показывают ее дом в Сен-Мало. Ее именем названы: пиво, трехмачтовый корабль, стоящий на якоре в Дюнкерке, опера, улицы, книги и песни. Бретонцы то и дело повторяют два магических слова – «Duchesse Anne» – и даже сравнивают герцогиню с Жанной д'Арк. Словом, у французов была Жанна, у бретонцев – Анна. И обе они безмерно любили свою родину и радели о ней. Только родины были разными, и Жанне ее историческая миссия удалась гораздо лучше, чем Анне!

Мерлин и король Артур. Гравюра Гюстава Доре

Когда смотришь на портреты юной Анны, видишь нежное круглое личико с умными, живыми глазами. С портретов парижского периода на потомков смотрит усталая, до срока состарившаяся королева, тоскующая по родной Бретани. Французский король Карл VIII силой принудил Анну выйти за него замуж. Ко времени сватовства короля Анна уже была обручена с принцем Максимилианом Габсбургом, который, как поговаривали современники, нравился ей гораздо больше, чем парижский кандидат. Но голос оружия оказался сильнее надежд Анны на счастливый брак. Ее родной Бретани угрожало войско французов, которые могли отомстить бретонцам за отказ юной герцогини выйти за их короля.

Анна, скрепя сердце, согласилась на брак и повезла в Париж две кровати, указывая тем самым, что они с королем Франции будут спать врозь. На свадьбу она надела белое платье, которое при французском дворе считалось знаком траура – белое носили овдовевшие королевы. Таким решительным жестом Анна хотела показать, что идет под венец, как в могилу.

Но невесты Франции расценили жест своей королевы по-другому: с тех самых пор белый цвет стал свадебным. Прошли века, а невесты Франции по-прежнему красуются в белом и даже не подозревают, что обязаны этим четырнадцатилетней бретонской девочке, которая так не хотела идти замуж за французского короля!

Анна стала королевой, но в душе оставалась все той же упрямой бретонкой. Она использовала свое положение при французском дворе для того, чтобы защищать права родного герцогства. Удавалось ей это с переменным успехом, поскольку Карл VIII тоже отличался упрямством и любил Париж и Иль-де-Франс не меньше, чем Анна – Бретань. Королеве, увы, не помогли две кровати, привезенные из Ренна, спать ей пришлось в затканной лилиями постели Карла. От брака с французским королем у Анны было семеро детей, но все они умерли в раннем возрасте. В те времена детская смертность справедливо считалась катастрофической!

Но вот Карл умер, и Анна осталась одна. В ту пору ей шел всего двадцать один год. Смерть короля была странной и нелепой: он испустил дух, ударившись лбом о дверной косяк! При дворе говорили об этой кончине разное, но факт оставался фактом: у Анны теперь были все возможности позаботиться о родном крае! Уже через два дня после смерти короля вдовствующая королева Анна, действуя согласно условиям брачного контракта, восстановила Канцелярию Бретани.

Согласно брачному договору, заключенному в замке Ланже, супруг, переживший другого, должен был сохранить за собой власть в Бретани. Если же Карл VIII умрёт, не оставив сыновей, то Анне полагалось выйти замуж за его преемника. Бретани не суждено было избавиться от французского присутствия!

Преемником Карла стал его брат Людовик Орлеанский. С Анной их связывала взаимная симпатия. Людовик благоволил к Анне, а Анна – к Бретани. Ко времени внезапной смерти Карла VIII Людовик был уже женат, но за год успел развестись и обвенчаться с вдовствующей королевой.

За тот год, в течение которого Людовик добивался развода с первой женой, Анна успела многое. Она торопилась, словно хотела наверстать упущенное за долгие годы брака с Карлом. Владетельная герцогиня назначила верного Филиппа Монтобана канцлером Бретани, принца Оранского (одного из своих бывших женихов) – наследственным наместником герцогства, созвала Генеральные штаты и приказала чеканить монеты со своим именем.

За осень и раннюю зиму 1498 г. Анна объездила всю Бретань: вассалы устраивали ей торжественные приемы, а народ ликовал! Ее называли «герцогиня в сабо»: Анна променяла атласные туфельки по последней парижской моде на деревянные крестьянские башмаки, которые носили простые бретонки. Подобное самоотречение, конечно, заслуживало награды, и бретонцы еще больше полюбили Анну! Она стала воплощенным символом страны.

Людовик XII, второй муж Анны, в отличие от своего брата Карла, упрямого и жестокого, был подлинным дипломатом. Он сохранил за Анной ее наследственные права на Бретань и не мешал королеве заботиться о бретонцах и носить сабо даже на парижских балах! Людовик признал за Анной титул герцогини Бретани, а сам пользовался лишь скромным званием герцога-консорта. Королева родила Людовику двух дочерей – Клод и Рене, которые, в отличие от других детей Анны, не умерли во младенчестве.

Дворец герцогини Анны Бретонской в Нанте

Брак Анны с Людовиком продлился 15 лет и, по свидетельствам современников, был счастливым. Анна скончалась 9 января 1514 г. в замке Блуа. Пышные похоронные церемонии длились сорок дней! Людовик оплакивал супругу и воздавал должные почести государыне-соправительнице и герцогине Бретонской.

Тело Анны погребли 16 февраля 1514 г. в королевской усыпальнице Сен-Дени, а сердце бретонская герцогиня завещала увезти в родной Нант. Ее просьба была исполнена: сердце доставили в Нант в золотом, украшенном эмалью реликварии и поместили в кармелитском склепе, рядом с родителями Анны. Впоследствии реликварий перенесли в нантский собор Святого Петра. Этот реликварий – овальной формы, выполнен из тонко выделанного золота и увенчан короной из лилий и клевера. Одна из стихотворных надписей на нем гласит: «En ce petit vaisseau de fin or pur et munde / Repose ung plus grand cueur que oncque dame eut au munde / Anne fut le nom delle en France deux fois / Royne Duchesse des Bretons royale et Souveraine». А в переводе: «В этом маленьком сосуде из чистого золота покоится величайшее сердце, которого ни у какой дамы на свете не бывало. Её имя было Анна, дважды королева во Франции, Герцогиня бретонцев, царственная и самовластная».

В античности Бретань называли Арморикой – от галльского «are-mori», что значит – на море. Бретонцы – действительно «люди моря», такие же сильные и упрямые, властные и противоречивые, как море. Вполне закономерно, что во времена Великой французской революции Бретань была самой непокорной из провинций. Волнения в Бретани начались после репрессий против священников, предпринятых якобинцами. Бретонцы – глубоко религиозны, они не могли смириться с гонениями на церковь и восстали. Крестьяне скрывались в лесах, нападали на отряды, присланные из Парижа, спасали от расправ священников и дворян.

Современные бретонцы не менее упрямы, чем их предки. Во Франции и поныне говорят: «Он – бретонец, а это многое значит». В Бретани родились Жюль Верн и Шатобриан. Один, уроженец Нанта, прославился своими научно-фантастическими романами и воспел упорство и мужество, второй, наследник древнего армориканского рода, написал знаменитое религиозно-философское произведение «Гений христианства», вернувшее веру многим из тех, кто утратил ее после революции 1789 г.

Женщины Арморики и поныне ходят в церковь в затейливых кружевных чепцах, напоминающих башню на голове. Мужчины словно пропитаны запахом моря. На набережных курортных городов «изумрудного полуострова» все – и стар, и млад – едят устрицы. Современная Бретань – устричный край. Местные мужчины считают, что устрицы действуют на организм не хуже виагры, а женщины, что этот «дар моря» бодрит, как вино.

Столицей устриц называют курортный городок Канкаль, где многочисленные кафе на набережных наполнены веселыми жующими людьми. При желании можно полакомиться устрицами и не заходя в кафе, прямо на набережной, где вам предложат не только эти «дары моря», но и складной нож, чтобы их «препарировать», и половинку лимона. «Bon app?tit!», дамы и господа!

Арморику называют страной мегалитов и дольменов – гигантских каменных сооружений ритуального характера. Великий русский поэт Николай Степанович Гумилев, побывавший в Бретани в начале ХХ в., посвятил окутанным тайной менгирам и дольменам стихотворение «Камень».

Взгляни, как злобно смотрит камень,

В нем щели странно глубоки,

Под мхом мерцает скрытый пламень;

Не думай, то не светляки!

Давно угрюмые друиды,

Сибиллы хмурых королей

Отмстить какие-то обиды

Его призвали из морей.

Он вышел черный, вышел страшный,

И вот лежит на берегу,

А по ночам ломает башни

И мстит случайному врагу.

Летит пустынными полями,

За куст приляжет, подождет,

Сверкнет огнистыми щелями

И снова бросится вперед.

И редко кто бы мог увидеть

Его ночной и тайный путь,

Но берегись его обидеть,

Случайно как-нибудь толкнуть.

Он скроет жгучую обиду,

Глухое бешенство угроз,

Он промолчит и будет с виду

Недвижен, как простой утес.

Но где бы ты ни скрылся, спящий,

Тебе его не обмануть,

Тебя отыщет он, летящий,

И дико ринется на грудь.

И ты застонешь в изумленьи,

Завидя блеск его огней,

Заслыша шум его паденья

И жалкий треск твоих костей.

Горячей кровью пьяный, сытый,

Лишь утром он оставит дом,

И будет страшен труп забытый,

Как пес, раздавленный быком.

И, миновав поля и нивы,

Вернется к берегу он вновь,

Чтоб смыли верные приливы

С него запекшуюся кровь.

В этом стихотворении Гумилев воспроизводит старинные бретонские легенды. Бретонцы верят, что огромные каменные валуны по ночам сходят со своих мест и… танцуют, а потом возвращаются на родные холмы. У Гумилева камень вызван из морских глубин волей друидов – жрецов-поэтов древних кельтских племен. В стихотворении камень тоже покидает сначала море, а потом и родные берега, чтобы отомстить своему обидчику.

Один из дольменов Бретани

Считается, что огромный каменный валун может сойти с места и отомстить тому, кто непочтительно о нем отзовется или толкнет его. В Арморике издавна полагали, что в камнях заключена могущественная энергия солнца, поклонялись валунам и верили в их таинственную силу. Эта вера сохранилась в Бретани и сейчас… Местные жители почтительно прикасаются к валунам, чтобы получить хоть частичку солнечной энергии, часами сидят у их подножия.

Жители города Фужер в Верхней Бретани считают, что под огромными камнями спрятаны сокровища. Как гласит легенда, каждый год, в ночь под Рождество, к одному из менгиров прилетает дрозд и приподнимает его, так что становятся видны спрятанные под камнем луидоры. Но горе тому, кто захочет забрать себе хоть одну ничтожную монетку! Менгир рассердится и раздавит несчастного своей тяжестью…

А вот еще одна история о фужерских менгирах. В Рождественскую ночь, когда в церквях идет торжественная служба, один развеселый менгир, которому явно надоело стоять на месте, покидает родной холм и отправляется на водопой. Потом он, конечно, возвращается, но горе тому, кто попадется на его пути. Менгир несется с огромной скоростью, не разбирая дороги… «Так что, дамы и господа, – предупреждают приезжих жители Фужера, – если увидите, как по дороге несется огромный камень, сверните-ка лучше в сторону…»

С фужерскими менгирами связаны не только страшные истории, но и красивые и торжественные обряды. Так, влюбленные в ночь новолуния приходят к аллее огромных камней. Юноша должен обойти камни справа, а девушка – слева. Сделав полный круг, они встречаются и обнимают друг друга. При этом влюбленные должны пересчитать камни. Если оба насчитывают одно и то же количество камней – их брак будет счастливым. Если число камней не сойдется на единицу или двойку – отношения двоих будут в целом гармоничными, хотя и не безоблачными. А если число камней совершенно не совпадет – значит, влюбленные друг другу не пара. А что? Если не сумели сойтись в таком простом вопросе, как количество камней, значит, не найдут общий язык и в более сложных вещах! С камнями не шутят!

Как считают ученые, ритуальные каменные сооружения – дольмены и менгиры – возникли в Арморике еще в докельтскую эпоху. Золотой век армориканской мегалитической «индустрии» приходится на 4500–2500 гг. до Р.Х., первое же появление на этой земле кельтских племен приходится на 430–450 гг. до Р.Х. Впрочем, согласно легендам, друиды знали о таинственном предназначении мегалитов и умели использовать их магическую силу.

Легендарное прошлое Арморики, которую средневековый поэт Кретьен де Труа называл королевством Артура, привлекло в начале ХХ в. в Бретань многих поэтов, литераторов и художников – как французских, так и русских. Бретань буквально очаровала поэтов Константина Бальмонта и Валерия Брюсова, художников Александра Бенуа и Елизавету Кругликову.

Неистовство бретонских ветров не позволяло художникам, работавшим на пленэре, пользоваться мольбертами, поэтому они привязывали подрамники толстыми веревками прямо к менгирам! Или к другим камням, торчавшим из земли и по форме напоминавшим каменные клыки. Волшебные камни понятное дело, делились с художниками силами и вдохновением!

Константин Бальмонт посвятил Бретани стихотворение, полное восхищения магическим прошлым этого таинственного края:

В таинственной, как лунный свет, Бретани,

В узорной и упрямой старине,

Упорствующей в этом скудном дне,

И только в давних днях берущей дани

Обычаев, уборов и преданий,

Есть до сих пор друиды, в тишине,

От солнца отделенной, там – на дне,

В Атлантике, в загадке, в океане.

В те ночи, как колдует здесь луна,

С Утеса Чаек видно глубь залива.

В воде – дубравы, храмы, глыбы срыва.

Проходят привиденья, духи сна.

Вся древность словно в зеркале видна,

Пока ее не смоет мощь прилива.

Вслед за поэтами-символистами и художниками из «Мира искусства» в Бретань приехал Александр Блок. Накануне отъезда из Кемпера Блок приобрел целый ряд книг о Бретани, преимущественно фольклорного характера. Среди этих книг был и знаменитый труд виконта де ла Вильмаркэ «Барзаз Брейз» – собрание бретонских народных песен в оригинальном тексте и с прозаическим французским переводом собирателя.

Вильмаркэ в предисловии к своему сборнику упоминал о друидических корнях бретонского фольклора и связи артуровских легенд и песен с друидическими традициями. Виконт считал, что только в Арморике (Бретани) могли сохраниться барды, владевшие друидическими традициями. Александр Блок, как и многие его современники, смотрел на бретонскую культуру сквозь «магический кристалл» кельтской языческой старины и легенд артуровского цикла.

Средневековые епископские посохи

Слово «дольмен» обозначает – «каменный стол» (daol – стол, men – камень), а менгир – «длинный камень» (men – камень; hir – длинный). Закругленные камни называют «кромлехами» («кromm» – закругленный; «lec'h» – место). О строителях ритуальных каменных сооружений известно мало. Историки утверждают, правда, что эти таинственные строители пришли в Арморику с берегов Средиземноморья.

Бретанью Арморику назвали бритты, которые приплыли сюда из Британии в начале Средних веков. Ирландские и бриттские монахи принесли в Арморику христианство. «Бретань – страна бардов, страна древних святых» – гласит гимн страны.

В переводе на русский язык, выполненном Игорем Косичем, бретонский гимн звучит так:

Страна моих предков, родная Бретань!

Твой берег скалистый в удел тебе дан;

Страна, чьи герои добыли в бою

И честь, и свободу твою.

Рефрен

Бретань, мой дом, наша страна,

Что море в веках хранит как стена,

Бретань, будь вовеки вольна!

Здесь бардам раздолье, рай древних святых.

Мелодий и звуков исполнена ты;

И горное эхо, плеск волн и ручьи

Звучат в моём сердце они.

Рефрен

Бретонцы любовью к отчизне сильны,

Они – патриоты родимой страны.

Им чуждо унынье, неведом им страх.

Бретань у них всех на устах!

Рефрен

Пускай твою землю топтали враги,

Твой дивный и древний язык не погиб;

Им будем всем сердцем опять и опять

Тебя, о Бретань, воспевать!

Этот гимн был написан бретонским поэтом и националистом Франсуа Жаффрену в 1897 г. на мелодию гимна Уэльса. Валлийцы и бретонцы до сих пор ощущают свое многовековое родство.

Практически каждый современный бретонец знает, кто такие Семь святых и почему их почитают в церквях. Семь святых – это проповедники, которые приплыли из Британии для того, чтобы принести на полуостров свет христианства. Они прибыли из монастырей Уэльса, Англии и Ирландии. И поныне приходской священник (ректор) – непререкаемый авторитет в любом бретонском городке или деревне.

Бретонцы называют семерых святых «отцами родины». Первый из них – Брие (St. Brieuc). Он родился в середине V в., в уэльском графстве Кардиган. Отец святого Брие был ирландцем, мать – британкой. Родителей будущего святого посетило видение, после которого они отдали ребенка на воспитание св. Герману Оксерскому. Брие стал священником и евангелизировал родное графство, под его руководством строили церкви и монастыри, самым главным из которых был Ланда Магна (современный приход Лландифриог). Когда в Уэльс вторглись пикты и саксы, св. Брие вынужден был покинуть родной край и прибыл в Арморику, где и основал монастырь Сен-Брие, ставший духовным центром полуострова. Умер святой Брие в начале VI в.

Святой Корентин родился в Бретани, недалеко от современного городка Локмариа. Сначала он был приходским священником, а потом удалился в лес Невет, дабы предаваться молитвам в одиночестве. В те времена в Невете любил поохотиться король Градлон, тот самый, который, согласно легенде, правил в бретонском Китеже – ушедшем на дно морское городе Ис. Градлон предложил святому Корентину землю для постройки монастыря. Так и образовалось поселение, из которого возник славный город Кемпер. Святой Корентин стал первым епископом Кемпера. Происходили все эти великие события в конце V – начале VI в.

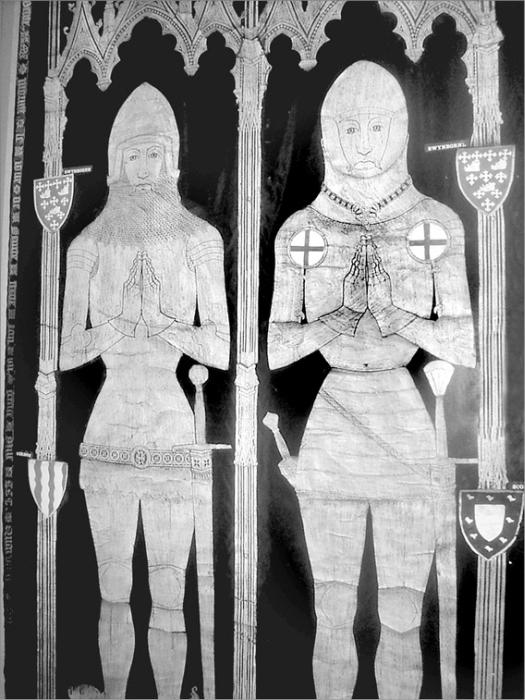

Молящиеся рыцари

«Был город Ис богат, силен, и правил в нем король Градлон…» – так поется в старинной бретонской балладе. Но немногие знают, что Ис – это бретонский град Китеж, исчезнувший под водами Атлантики. Моряки до сих пор рассказывают, что из-под воды слышен звон колоколов или звуки вечерней мессы – это в подводных соборах Иса идет торжественная служба. Согласно легенде, Ис располагался неподалеку от современного Кемпера.

Был этот город богат, силен и славен. Но жители Иса возгордились и забыли о Боге. Напрасно святой Гвеноле грозил горожанам, что Ис постигнет участь Содома и Гоморры – они лишь смеялись в ответ. Что могло угрожать Ису? Разве что вода морская… Но шлюзы надежно охраняли город от приливов, а иных несчастий ждать было неоткуда.

Праведников в этом новом Содоме оставалось только двое – святой Гвеноле и король Градлон. А дочь Градлона по имени Дахут слыла особой гордой и своевольной и, как гласит легенда, водила дружбу с нечистой силой. Владыка мрака явился ей в образе прекрасного юноши и попросил у красавицы в обмен на свою любовь ключи от шлюзов. Ночью Дахут прокралась в спальню отца и украла у него ключи.

Той же ночью открылись шлюзы, и в город хлынула вода. Король ничем не смог помочь своим подданным. Он посадил дочь на коня и помчался прочь от настигавшего их моря. Рядом скакал святой Гвеноле. Вода подходила все ближе и ближе.

– Не спасешься ты, пока не погибнет в пучине Дьявол, – сказал тогда королю святой Гвеноле.

– О каком дьяволе ты говоришь? – изумился Градлон. – Ведь здесь только ты, я и моя дочь.

– Дьявол сидит на твоем коне позади тебя! Пока не погибнет твоя дочь, не остановится море.

Огромная волна настигла Градлона и Дахут. Принцесса погибла в морской пучине, а Градлон и Гвеноле спаслись. Согласно легенде, Градлон основал у слияния двух рек новый город – Кемпер. И поныне в Кемпере можно увидеть статую короля Градлона.

Король сидит на могучем коне, но дочери уже нет за его спиной. Наверное, поэтому он так печален… Бретонцы говорят, что Дахут превратилась в русалку. Она до сих пор очаровывает моряков своей красотой и губит их в морской пучине. Чары ее велики, но Божественное Провидение – сильнее. Бретань охраняют силой молитвы семеро святых!

Святой Мало, в честь которого назван город моряков Сен-Мало, родился в Уэльсе, в валлийском княжестве Гвент, воспитывался в монастыре Ланкарван, а потом, вместе с тридцатью монахами, отправился в Арморику. В Бретани этот миссионер удостоился сана епископа.

Святой Поль Аурелиен происходил из благородной валлийской семьи, воспитывался в одном из монастырей Уэльса, а в 512 г. вместе с учениками приплыл в Арморику. В Бретани он основал епископство Леона. Король франков Гильдеберт благоволил к святому Полю и тот организовал в Галлии немало христианских общин. Святого Поля считают своим покровителем такие бретонские города, как Сен-Поль-де-Леон, Ламполь и Плуарзель.

Еще один святой – Самсон – родился в Уэльсе, в Гламоргане, воспитывался в монастыре, а в 548 г. прибыл в Арморику. Он основал в Бретани епископство Дола, где и умер в середине VI в.

Святой Тугдуаль увидел свет в современном Девоншире, в знатной бриттской семье. В сопровождении шестидесяти двух монахов он высадился в Арморике, где и основал аббатство Лан Пабу. В 550 г. Тугдуаль велел заложить монастырь в Трегере и стал его первым епископом.

Святой Патерн родился в Арморике, где основал немало церквей и монастырей и учредил Ваннское епископство. Впрочем, впоследствии ваннские священники и монахи немало интриговали против святого Патерна, так что он вынужден был искать убежища в землях франков. Умер этот святой на рубеже V и IV в.

Могилы «отцов Бретани» расположены в семи епархиях полуострова: в Ванне (св. Патерн), Кемпере (св. Корентин), Сен-Поль-де-Леоне (св. Поль Аурелиен), Трегере (св. Тугдаль), Дол-де-Бретани (св. Самсон), Брие (св. Брие) и Сен-Мало (св. Мало). Каждый верующий бретонец должен в течение своей жизни почтить память семи святителей Бретани, совершив паломничество. Это паломничество на полуострове называют «Тро Брейз».

Современные бретонцы тоже считают своим долгом отправиться в паломничество – кто на велосипеде, кто на машине или автобусе, а кто и пешком. При этом жители полуострова охотно вспоминают благочестивую Анну Бретонскую, которая посетила могилы отцов края в 1505 г. За благословением на паломничество приходят к приходскому священнику – ректору. И в путь, к святым могилам, с верой в душе, а часто и с паломническим посохом в руках!

Атеистов в современной Бретани мало. Жители полуострова исполнены самой горячей веры и уважения к традициям. Память предков для них священна. В трудные минуты своей жизни бретонцы просят помощи у семи великих святых. И священная семерка отвечает на их искренние призывы…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК