Цвет Парижа – от черного до терракотового, или Кто они – «афрофранцузы»?

«Афрофранцузами» принято называть выходцев из Туниса, Алжира или Марокко, оказавшихся во Франции вследствие «политики открытых дверей», провозглашенной в 1950-е гг., после того как Франция потеряла контроль над средиземноморской Африкой. 1 ноября 1954 г. в Алжире, принадлежавшем в то время Франции, разразилась гражданская война. В отчаянной борьбе без правил сошлись не только французы-колонизаторы и коренное арабское население, но и алжирцы-франкофилы с алжирцами-националистами. Ожесточенный военный конфликт, сопровождавшийся такими «классическими» кровавыми атрибутами партизанской войны, как засады и внезапные нападения, взятие заложников, бомбардировка населенных пунктов и террористические акты в многолюдных городах, продолжался семь с половиной лет.

По официальным данным, за годы войны было убито около 28 500 военнослужащих Французской армии и Иностранного легиона, жандармов и полицейских, от 4 до 6 тысяч гражданских европейцев, а также, по различным данным, от 30 до 90 тысяч местных союзников французов. Потери алжирцев – и сторонников независимости, и просто оказавшихся «не в то время не в том месте» мирных людей, составили, опять же по противоречивым источникам, от четверти до полумиллиона человек.

Все началось с того, как в ноябре 1954 г. в алжирском городе Бон вооруженные люди хладнокровно расстреляли школьный автобус с французскими детьми. Это страшное злодеяние было делом рук алжирских боевиков-националистов. Потом произошла еще одна трагедия: на шахте Аль-Алия возле городка Филипвиль, ныне Скикда, боевики вырезали всех европейцев. Только нескольким семьям, которые заняли круговую оборону в центре поселка, удалось продержаться до подхода французских войск. Захваченных в плен боевиков регулярные войска расстреливали без суда. Алжир захлестнула волна жестокости, причем – взаимной.

Позиция общественного мнения Франции в отношении Алжира разделилась: одни требовали прекратить войну, другие понимали, что нельзя предать миллион соотечественников-колонистов, оставшихся в Алжире. Президент де Голль сначала безапелляционно заявил: «Алжир – французский!», а потом признал, что время упущено и сделать ничего нельзя, и приказал вывести войска на родину. Алжир был потерян для Франции. Многие радикально настроенные французские офицеры, прошедшие через горнило колониальной войны, а также активисты крайне правых организаций, так называемые «ультра», сочли позицию главы государства «национальной изменой». Они ответили на уход Франции из ее средиземноморской колонии подготовкой покушений на де Голля и даже открытым мятежом. Проявив присущую ему твердость в сочетании с хитрыми популистскими маневрами, генерал де Голль энергично подавил оппозицию своей алжирской политике.

Однако оставалась проблема французских колонистов в Алжире, и Франция решила принять соотечественников. После 1962 г., когда война закончилась, практически все французское население Алжира, насчитывавшее в 1954 г. более миллиона человек, отправилось во Францию. Вместе с ними в страну, в поисках лучшей жизни, хлынули алжирцы, тунисцы и марокканцы.

Афрофранцузы арабского происхождения горды и заносчивы, любой мало-мальски настороженный взгляд может их обидеть и разозлить, поэтому вести себя с ними нужно спокойно, вежливо, но вместе с тем – твердо. Я вняла совету негритянки (ах, пардон, афрофранцуженки) и попросила своих студентов не глазеть на арабов. До Шантильи мы доехали спокойно.

Негры вполне лояльны Франции и французскому образу жизни, они легко адаптируются к европейским реалиям. Как правило, они все – католики, ходят на мессу и хорошо говорят по-французски. Гордость французских негров – Александр Дюма-отец, который был на четверть африканцем. Многие выходцы из «черной» Африки искренне любят Францию и готовы принять французские правила игры.

Арабы – совсем другое дело. Они живут диаспорой, французские правила игры принимают неохотно и не меняют мусульманство на католичество. Если вы будете смотреть на них угрюмо и со страхом, то получите в ответ такую же настороженность и неприязнь.

Самым знаменитым французом африканского происхождения был Александр Дюма-отец. На любом портрете великого писателя можно увидеть характерные негритянские губы и буйную шевелюру. Дед создателя «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», маркиз Дави де ля Пайетри, отправился попытать счастья и сколотить состояние на Гаити, в Сан-Доминго. Маркиз купил плантации в западной части острова, недалеко от мыса Роз. Горничной у него в доме была красавица мулатка Мария-Сессета. Ее называли «домашняя Мари» – Marie du Mas.

Александр Дюма-отец

Прекрасная мулатка родила маркизу сына, ставшего республиканским генералом и одним из друзей, а затем и противников Наполеона Бонапарта. Отважного генерала звали Александр Дюма, как и его сына-романиста, и внука – автора «Дамы с камелиями».

Маркиз Дави де ля Пайетри, полковник и генеральный комиссар артиллерии, потомок древнего нормандского дворянского рода, душой и телом принадлежал старой королевской Франции. Он был аристократом из аристократов – со всеми достоинствами и недостатками своей касты. Он сделал Марию-Сессету экономкой, но и не подумал на ней жениться.

«Домашняя Мари» родила маркизу четырех детей, но увидеть их взрослыми ей так и не довелось. Мари умерла молодой. Согласно традиции, которая существовала среди французских дворян, увлекавшихся рабынями, дочерей, рожденных от этой связи, оставляли на островах заботиться о плантациях (как правило, в качестве экономок или горничных), а сыновей забирали во Францию. Маркиз поступил именно так: он увез своего старшего сына, Тома-Александра, на землю предков.

Маркиз разрешил своему первенцу жить в парижском доме де ля Пайетри. В Париже, в возрасте семидесяти девяти лет, экстравагантный дворянин женился на собственной экономке Франсуазе Рету, а его старший сын под именем Александра Дюма поступил простым солдатом в драгунский полк королевы Марии-Антуанетты, где и прослужил до 1789 г. Пойти в армию простым солдатом Тома-Александра вынудила крайняя скупость отца, который охотно показывался в аристократических салонах с красавцем сыном, но и не думал снабжать его деньгами! Об офицерском звании незаконнорожденному сыну аристократа и мулатки в условиях «старого режима» не приходилось и думать! Нетрудно понять, что Тома-Александр затаил обиду на «Ancien Regime»…

После Великой французской революции сын гаитянской рабыни сделал блистательную карьеру. 16 февраля 1792 г. он был капралом, а 10 октября того же года – уже полковником. Тома-Александр сблизился с Наполеоном Бонапартом и после этого был произведен сначала в бригадные, а затем и в дивизионные генералы. Тома-Александр был силен, как Портос, и один стоил целого эскадрона. Благородные манеры Атоса, унаследованные от маркизов де ля Пайетри, сочетались в нем с огромной физической силой. О подвигах генерала Дюма рассказывали легенды: во время Итальянской кампании, с отрядом в несколько человек, Тома-Александр захватил гору Мон-Сени, где засели австрийцы. Впоследствии его знаменитый сын-романист изобразил взятие Мон-Сени под видом эпизода с завтраком мушкетеров в бастионе Сен-Жерве, во время Ла-Рошельской кампании.

Согласно легенде, солдаты генерала Дюма вскарабкались по отвесному утесу, а потом остановились перед укреплениями противника, не зная, как их преодолеть. Тогда генерал схватил одного из своих солдат за штаны и бросил бедолагу через палисад прямо в ряды австрийцев. А потом и второго, и третьего, и четвертого, и пятого…

Наполеон узнал об этом подвиге генерала Дюма и назначил его командующим кавалерией. Корсиканец и мулат стали близкими друзьями, но ненадолго – вскоре безмерное властолюбие и самолюбие корсиканца начало раздражать сына гаитянской рабыни. Генерал Дюма готов был сражаться против тиранов, но не во славу нового тирана, которым на его глазах становился корсиканский «гений войны». Наполеону донесли о фрондерских настроениях его былого друга, и Бонапарт затаил обиду.

Тома-Александр отправился с Наполеоном в Египетский поход, но довольно резко выразил свое недовольство этой бессмысленной авантюрой. Дюма попросил Бонапарта командировать его обратно, во Францию, корсиканец согласился, но по возвращении на родину строптивый мулат попал в плен к австрийцам!

Генерал оказался в страшной тюрьме, подобной описанному его знаменитым сыном замку Иф, а Бонапарт ничего не сделал для того, чтобы выкупить своего «Портоса». К тому времени Тома-Александр был женат на очаровательной и добродетельной девушке, Марии-Луизе Лабурэ, дочери хозяина гостиницы из городка Вилле-Котре в Иль-де-Франсе.

В апреле 1801 г. Наполеон наконец-то вспомнил о своем генерале и обменял его на попавшего в плен австрийского военачальника Мака. Из тюрьмы силач-«Портос» вышел почти что калекой: изувеченным, полупарализованным, с язвой желудка. Ни о какой службе в армии больше не могло быть и речи! Генерал вышел в отставку и вернулся к жене, в Вилле-Котре. Жена родила ему сына, названного, согласно семейной традиции, Александром… Потом родилась дочь, Александрина-Эме.

Семья генерала жила в бедности. Марии-Луизе и Тома-Александру помогали родители жены, хозяева небольшой гостиницы. Наполеон вознаградил своего былого друга только тем, что велел написать его имя на южной стене Триумфальной арки! Слава, по мнению императора, стоила гораздо больше, чем деньги, тогда как вдова генерала, еле сводившая концы с концами, была уверена в обратном.

История генерала Дюма свидетельствует о том, как относились к своим рабам и рабыням лучшие из французских дворян. О том, как над черными жителями Гаити издевались худшие представители касты, вспоминать довольно неприятно! Поэтому современные французы почти не употребляют слово «негр». Они говорят – «афрофранцузы», подчеркивая тем самым, что больше нет рабов и господ, а потомки рабов стали полноправными французскими гражданами. Современная французская культура построена на политкорректности, выстраданной во время многочисленных революций и войн.

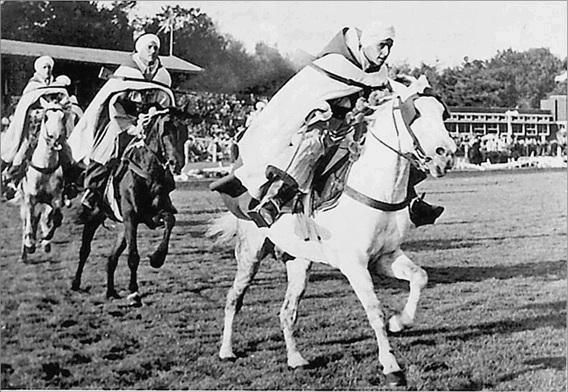

Французские колониальные войска

В прошлом Франция была великой колониальной державой. Французы распространили свое влияние на средиземноморскую Африку – Тунис, Алжир и Марокко. Французский триколор развевался и над на Гаити, и в Сан-Доминго, и в Индокитае, и в Северной Америке. Франция, начавшая в массовом порядке осваивать заморские территории на полвека раньше, чем ее основная соперница – «владычица морей» Британия, изначально имела неплохие перспективы стать лидером по колониальным захватам… Однако внутренние коллизии и непрекращающиеся войны, постоянно приковывавшие внимание французских властителей к Старому Свету, а также впечатляющие достижения британского льва на океанских просторах уже к середине XVIII в. отбросили Францию на второе место.

Впрочем, его она удерживала прочно, причем не без типичного галльского изящества и изысканного чудачества. Британская модель колониализма, прагматичная и бюрократизированная, основанная на всепобеждающем стремлении к сверхприбылям и незыблемой уверенности в превосходстве «старого доброго» британского образа жизни и англосаксонской морали, была скучна и чужда французам. Французы умели не только нести в свои заморские владения технические достижения европейской цивилизации, но и с жадным любопытством впитывали яркую и самобытную культуру покоренных стран и народов.

Особенно падкими оказались колонизаторы до изощренных гедонических наслаждений, которыми щедро поделилась с ними многовековая традиция ориентального «кайфа». Пышные дамские наряды a-la turk, роскошное восточное оружие с клинками из смертоносной дамасской стали, расслабленное послеобеденное курение кальяна, сладкое наркотическое забытье от опиума или гашиша, и даже пресловутый халат Оноре де Бальзака – все эти атрибуты были заимствованы у народов Арабского Востока, Индокитая, Карибского бассейна для того, чтобы стать фетишами изменчивой парижской моды! Достаточно вспомнить хотя бы блистательного графа Монте-Кристо из одноименного романа Александра Дюма, эпатировавшего светское общество поведением «восточного набоба»…

Впрочем, для многих тысяч французских колониальных служащих или переселенцев все эти вещи были обыденными и удобными атрибутами их новой жизни. В отличие от чопорных и холодноватых британцев, умевших создать себе и в Калькутте, и в Капской колонии копию «старой доброй Англии», французы-колонизаторы легче адаптировались в местной среде, принимали ее «правила игры» и лояльнее обращались с местным населением. Несколько поколений французов, родившихся и выросших в колониях, были детьми этого парадоксального симбиоза культур завоевателей и порабощенных. Сами того не осознавая, они принадлежали душой и телом не только Франции, но и своей географической родине и ее людям. Такова, например, героиня замечательной актрисы Катрин Денев в широко известном романтическом и жестоком фильме «Индокитай», которая сочетает в себе самоотверженную чувственность француженки и буддистский фатализм Вьетнама.

Большая Парижская мечеть

Целая серия занимательных «колониальных» дневников и заметок, оставленных французскими путешественниками – от художника Эжена Фромантена до летчика и литератора Антуана де Сент-Экзюпери, исполнена искренним восхищением природными красотами заморских стран, уважением к традициям и нравам их жителей, проникнута искренним желанием понять и познать эти страны. В них не найдешь высокомерия европейца-победителя и бескомпромиссного резонерства британца до мозга костей Редьярда Киплинга… С одной только оговоркой: французский колониализм, как и любой другой, в конечном итого зиждился на попрании естественных прав и эксплуатации покоренных Францией «туземных» народов. Однако даже здесь французские колонизаторы стремились не жестко подавлять, а ловко использовать в своих интересах силы и энергию гордых и пылких арабов, воинственных сенегальских племен, выносливых и мудрых «аннамитов» – вьетнамцев и камбоджийцев.

В пантеоне самых храбрых солдат Франции с XIX в. почетное место занимают ее колониальные войска. Набранные преимущественно из уроженцев Северной и Западной Африки, а также Индокитая, обученные французскими командирами, они составляли значительную долю в вооруженных силах Франции и бесстрашно дрались за нее во Франко-прусской, Первой и Второй мировых войнах, не считая многочисленных военных конфликтов в колониях. Смуглолицые кавалеристы-«спаги», прирожденные воины-всадники из Алжира, Туниса и Марокко, бесподобные на своих арабских скакунах, в развивающихся красочных одеяниях бедуинов пустыни, которые они только в траншеях Первой мировой с трудом согласились сменить на униформу цвета «хаки»…

Бородатые алжирские стрелки в широченных шароварах и красиво расшитых позументами куртках, неудержимые в штыковых атаках… Чернокожие сенегальские пехотинцы в алых фесках с вечными беззаботными белозубыми улыбками, не унывавшие даже под градом неприятельских снарядов… Скромные и трудолюбивые труженики-аннамиты, из которых выходили неутомимые кочегары на боевых кораблях и первоклассные саперы… Они были не только любимцами падкой на все необычное французской публики, но нередко давали ей пример бескорыстной и горячей любви к Франции, своей «метрополии», или, быть может, все-таки родине? Ведь в час позора и падения Франции под натиском гитлеровских захватчиков в июне 1940 г. именно чернокожий офицер одной из североафриканских пехотных дивизий с совершенно французской фамилией Делони произнес слова настоящего солдата и патриота: «Приказа сдать Париж без боя для меня не существует».

Ныне от обширных колониальных владений Франции остались только заморские департаменты – Гвиана, Гваделупа, Мартиника и особая территория sui generis (остров Новая Каледония). Союз франкоязычных стран – Франкофония – тоже наследие колониальных времен. На языке Мольера и Расина говорят жители Алжира, Туниса, Марокко и канадского региона Квебек, который в XVIII столетии был французской колонией. Так что не верьте, если вам скажут, что самые распространенные языки в Канаде – это английский и русский. Напротив, там чаще всего говорят по-французски и по-украински.

Французская колониальная империя родилась в эпоху Великих географических открытий. Именно тогда французы вступили в борьбу с испанцами и португальцами за открытые в Старом и Новом Свете территории. В 1535 г. Жак Картье изучил устье реки Святого Лаврентия, чем положил начало колонии Новая Франция, занимавшей центральную часть Североамериканского континента. Однако в XVII и XVIII столетии французов сильно потеснили англичане, ставшие в XIX веке самой могущественной колониальной державой мира. Французы проиграли англичанам «колониальную войну», и в итоге Северную Америку стали контролировать британцы.

Современный Париж, густо населенный не только этническими французами, но и жителями бывших колоний, представляет собой яркую иллюстрацию распада колониальной империи. Франция приняла тех представителей колонизированных народов, которые предпочли жить в стране бывших колонизаторов. Поэтому в Париже есть марокканские, алжирские и тунисские районы.

Парижские мусульмане приходят в мечеть на площади Пюи-де-л, Эрмит – настоящий шедевр арабской архитектуры, построенный в исламско-мавританском стиле. Сине-золотые мозаики, великолепный сад с фонтанами, роскошный ковер в молитвенном зале, журчание воды, пенье птиц… Здесь царит удивительный, не нарушаемый мирскими делами покой. Мечеть была построена, чтобы почтить память солдат-мусульман, погибших в Первую мировую войну. Место для мечети Парижская мэрия отвела еще в 1920 г.

Еще одним парижским центром мусульманской духовной и культурной жизни является Институт арабского мира на улице Фоссе-Сен-Бернар (станция метро «Жюссье» – Jussieu), созданный в 1980 г. по инициативе Франции и 20 арабских государств. Каждый год с октября по март в Институте открыта обширная экспозиция.

В музее Института арабского мира около шестисот экспонатов: барельефы, статуи, миниатюры, украшения, ткани, керамика, ковры… Есть даже прекрасное собрание астролябий, свидетельствующее о том, что европейцы позаимствовали многие знания и открытия в области астрономии у арабов.

Институт арабского мира – это огромное здание из стекла и алюминия, спроектированное группой архитекторов, в числе которых был Жак Нувель. Самая запоминающаяся часть архитектурного ансамбля института – это Башня Книг, напоминающая минарет мечети в Самарре (Ирак). На площадке перед входом в институт располагается базар «Большая Медина», где можно купить затейливые лампы в стиле «Тысячи и одной ночи», кальяны и причудливо расписанные глиняные кувшины.

Контроль над Средиземноморской (преимущественно – арабской) Африкой Франция потеряла уже после Второй мировой войны, но и до сих пор многие жители Туниса и Марокко пекут круассаны, которые у них, как правило, подгорают, и мечтают жить в Марселе. Впрочем, другая половина тунисцев и марокканцев гордится своей недавно обретенной независимостью и подчеркнуто отказывается от французской сдобы, предпочитая круассанам крохотные ливанские пирожные. Эти пирожные, впрочем, очень вкусны (сама лакомилась!) и выходят у тунисцев гораздо лучше, чем круассаны.

Во времена расцвета колониальной империи Франция владела Сирией, Ливаном, частью Индии, провинцией Гуанчжоу в Китае, Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей (французский Индокитай). В Северной и Южной Америке французскими были: Канада (сначала вся, а потом только провинция Квебек), Трехречье, Монреаль, территория Великих Озер (Pays d'en Haut), Аркадия (Нью-Брасуик, Новая Шотландия и остров Св. Иоанна – он же – остров принца Эдуарда), Гудзонов залив, Ньюфаундленд, Луизиана, Иллинойс, Сен-Пьер и Микелон, Гаити, Мартиника, Гваделупа и французская Гвиана.

В Африке французы владели Алжиром, Тунисом, Марокко, Мавританией, Сенегалом, Мали, Гвинеей, Берегом Слоновой Кости (Кот-д, Ивуар), Нигером, Буркина Фасо, Бенином (бывшей Дагомеей), Того, Конго, Центральноафриканской республикой, Чадом, Камеруном, Джибути, островом Мадагаскар, Коморскими островами и Реюньоном. В Океании французы распространили свое влияние на Новую Каледонию, Французскую Полинезию, Уоллис, Футтуну и Новые Гебриды. Гвиана, Гваделупа, Мартиника (родина Жозефины де Богарне, она же – мадам Бонапарт), впрочем, так и остались французскими…

Итак, Франция владела если не половиной, то четвертью мира, и в один прекрасный день эту четверть потеряла. Зато жители этой четверти мира многое приобрели: кто национальную независимость, а кто и возможность остаться в bonne и douce France. Сейчас большая часть этих добровольных переселенцев проживает в Париже и Марселе. А памятник внуку гаитянской рабыни и французского маркиза, великому писателю Александру Дюма-отцу, стоит в центре Парижа, в двух шагах от факультета славистики Сорбонны и бульвара Мальзерб. C,est la vie… Такова жизнь…

Особенно сильно французское влияние до сих пор ощущается в Тунисе. Вторым языком этой средиземноморской страны считается французский, первым – арабский. Самая европейская часть столицы этой страны – тоже Туниса, была построена французами. В конце XIX в. французские архитекторы проложили в Тунисе широкие бульвары, на манер парижских, построили немало административных зданий и белоснежных вилл. Сейчас Тунис – излюбленное место отдыха французов среднего и высокого достатка. Здесь расположена вилла семьи Миттеранов и немало других шикарных летних резиденций.

Но влияние никогда не бывает односторонним: в Париже еще при президенте Миттеране появились тунисские, алжирские и марокканские кварталы и районы. Выходцы из средиземноморской Африки густо заселили Монмартр и кварталы неподалеку от станций метро «Аббесс» и «Пляс Пигаль». Арабским считается парижский район Барбе-Рошешуар (Barb?s-Rochechouart), названный в честь революционера и политика Армана Барбеса и аббатисы Мари-Мадлен де Рошешуар, наставницы аббатства в Фонтевро. Эта аббатиса была родной сестрой фаворитки «короля-солнце», Людовика XIV, красавицы Атенаис де Монтеспан. О горделивой Атенаис ходили дурные слухи, ее сестра была образцом благочестия! Имена обеих сестер вошли в историю: одной – как символа фривольных придворных нравов, другой – как воплощения добродетели… Пути Господни неисповедимы!

Вход в парижское метро. Рисунок современного автора

Арман Барбес (1809–1870) родился в Гваделупе – французской колонии и, как многие выходцы из колоний с белой или темной кожей, занялся революцией. Он активно боролся с правительством короля Луи-Филиппа, принадлежавшего к Орлеанской династии, а попутно резко критиковал тиранию и крепостничество в далекой России, делами в которой этот человек разностороннего и пытливого ума живо интересовался.

Вместе с Августом Бланки Барбес участвовал в восстании 12 мая 1839 г. и был приговорен к смертной казни. От преждевременной гибели Барбеса спас Виктор Гюго, книгами которого зачитывался король Луи-Филипп. Однако Барбес провел в тюрьме девять лет, после чего опять организовал восстание и опять попал в тюрьму. При императоре Наполеоне III неукротимый революционер несколько смирился и добровольно уехал в эмиграцию – в Голландию.

Станция метро «Барбе-Рошешуар» известна еще и тем, что на ней в начале Второй мировой войны была проведена одна из первых силовых акций левого крыла французского Сопротивления. На этой станции отважный молодой коммунист Пьер Жорж, участник гражданской войны в Испании, впоследствии вошедший в историю Сопротивления как «полковник Фабьен», на глазах у множества людей застрелил высокопоставленного немецкого офицера. Этим выстрелом Фабьен желал показать парижанам, что даже под защитой гарнизона, агентуры гестапо, коллаборационистской жандармерии и полиции гитлеровцы не могут чувствовать себя в безопасности в оккупированной столице Франции.

В районе Барбе расположен самый большой в Париже арабский рынок (по-нашему – восточный базар), где можно за бесценок купить товары самого разного плана и не самого лучшего качества. Есть здесь и группа недорогих магазинов «Тати». Впрочем, неподалеку от станции метро «Барбе-Рошешуар» расположены и вполне приличные, даже элегантные, бутики. Например, мой любимый шляпный магазин «Жюли», где можно купить изящные головные уборы и полупрозрачные, нежных тонов, шарфики.

Барбе – это особый мир: дешевый (часто – недорогой, но никогда не шикарный), преимущественно – мусульманский и редко – католический, иногда – опасный, но чаще – ленивый. Здесь живут люди, тоскующие по родине, но не желающие возвращаться домой: в Париже и удобнее, и проще. Жители Барбе слушают «Аль-Джазиру» и курят кальян. Им не знакомо искусство тайм-менеджмента. Время для них – это морской песок, который медленно утекает сквозь пальцы… Время уходит, а Барбе остается – таким же ленивым и непрестижным, но в то же время по-своему интересным и ярким. Западное и восточное отношение к времени никогда не совпадут, и, наверное, не стоит к этому стремиться! Пусть одни торопятся, а другие – созерцают. Посмотрим, кому лучше удастся прожить отмеренное время. Больше его не станет ни у тех, ни у других…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК