3.8. Город Галич. Великая княгиня московская Софья Витовна, удельный князь Юрий Дмитриевич и его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Паисиев Успенский Николаевский Галичский женский монастырь, игумены Паисий Галичский и Григорий Пельшемский, Вологодский

Поблизости, к юго-востоку от Буя и в 121 км к северо-востоку от Костромы, на окраине Галичско-Чухломской возвышенности, на берегу Галичского озера (площадь 7,2 тыс. га), находится ровесник Костромы, древний город Галич – центр Костромского Заволжья, районный центр, малый по людности город, в котором живут 18 тыс. человек (2009).

Галич возник, застраивался и простирается вдоль юго-восточного берега Галичского озера, содержащего запасы иловых отложений (сапропель), которые используются как органическое (следовательно, экологически благополучное) удобрение, как сырье для энергохимического комбината, а главное – галичский сапропель обладает высокими лечебными целительными качествами.

Сапропель (от греч. sapros – гнилой и pelos – грязь, ил) – это органические илы, отложения водоемов суши, состоящие в основном из органических веществ и остатков водных организмов. Сапропель издавна используется как удобрение и действенное лечебное средство.

Одно из направлений целесообразного развития Галича связано с должным использованием богатств Галичского озера. Сапропель является сырьем для энергохимического комбината, а целебные свойства местных озерных грязей в сочетании с природными красотами города и его окрестностей способствуют развитию здесь санаторно-курортного дела. А на плодородных приозерных землях можно создать эффективное и экологически безупречное овощное хозяйство.

Город Галич. Торговые ряды

Вид на Галич и озеро с городища Балчуг

Впервые поселение на месте современного Галича в письменном источнике (летописи) упоминается как город Мерьский в 1238 г. Значит, возраст этого города составит не менее 780 лет в 2018 г. Строго говоря, в древности Галич носил не только имя Мерьский, но и Галич Мерьский, по его расположению на территории, заселенной тогда финно-угорским народом. Город возник на земле, в далеком прошлом населенной народностью меря, слившейся затем с русскими. Еще в I тысячелетии на берегах Галичского озера жило многочисленное финно-угорское племя меря. В IX в. сюда пришли славяне, основавшие первые свои поселения. Устные местные предания говорят, что Галич был основан в XI в. или начале XII в. Он уже имел мощные земляные укрепления в XII в., их едва уловимые следы можно отгадать и сейчас, они опоясывают холм у городища Балчуг. Следы остатков древней крепости, разрушенной войском хана Батыя в 1238 г., сохранились на высоком холме на месте Городища. Первоначальное благополучие Галича зиждилось на добыче соли, тогда здесь получали соль путем выпаривания из подземной воды.

В XIII в. Галич стал центром Галичского удельного княжества; его первым князем был Константин Ярославич, брат святого князя Александра Невского. Галичское княжество занимало обширную территорию по берегам рек Ветлуги, Унжи, Костромы (притоков Волги). Наличие на его территории соляных источников, изобилие пушнины, развитие промыслов, рост численности и благосостояния населения позволили Галичу тогда стать одним из богатейших русских городов. В Средние века из Галича вывозились меха и кожевенные товары. В конце XIV в. князь Дмитрий Иванович Донской (1350–1389 гг., канонизирован) завещал Галич своему второму сыну Юрию. При князе Юрии Дмитриевиче в городе, на вершине Балчуга – крутого холма – была построена новая мощная крепость, впоследствии выдержавшая многочисленные осады. В 1363 г. Галич был присоединен к Московскому княжеству. В 1427 г. Галич выдержал месячную осаду казанских татар.

В конце XIV – середине XVI в. на Галичской земле возник и тянулся затяжной конфликт между местными князьями (то есть князьями Галича-Костромского) и московским князем Василием II Васильевичем (1415–1462 гг., Темный) и его матерью, вдовствующей княгиней Софьей Витовной, за великое княжение. С 1389 г. князь Галича-Костромского Юрий Дмитриевич и его сыновья – Василий Косой и особенно Дмитрий Шемяка – отчаянно боролись за приобретение и сохранение статуса великого князя. Борьба шла с переменным успехом, но в конце концов галичские князья потерпели полное поражение.

Судьба Галича и всего Галичского удельного княжества оказалась неизбежно тесно связана с жизнью великого князя московского Василия II Васильевича (Темный, великий князь московский с 1425 г.) и его матери Софьи Витовны, удельного князя Юрия Дмитриевича Звенигородского (1374–1434 гг., князь Звенигородский и Галича-Костромского с 1389 г., великий князь московский в 1433–1434 г.), его сыновей Василия Юрьевича Косого (умер в 1448 г., князь Звенигородский) и Дмитрия Юрьевича Шемяки (1420–1453 гг., князь Галича-Костромского). В конфликте московских и галичских князей значимую роль сыграла княгиня Софья Витовна.

Великая княгиня московская Софья Витовна (1371–1453) была дочерью великого литовского князя Витовта и женой великого князя московского Василия I Дмитриевича (1371–1425 гг., сына Дмитрия Донского).

Василий I понимал необходимость разумной роскоши при своем дворе, хотя сам мог жить довольно скромно. По-другому думала его жена Софья Витовна. Ей хотелось роскоши, давать небывало пышные пиры, принимать участие в государственных делах, что не было принято в то время на Руси. Русские княжны и княгини сидели в теремах, вели хозяйство, занимались рукоделием, ходили в церкви, но участвовать в государственных делах и претендовать на престол им не разрешалось. Софья Витовна, воспитанная в Литве под влиянием неуемного характера отца, не хотела в роли великой княгини жить тихо. Так на рубеже XIV и XV вв. в историю Москвы и Руси вошла женщина неукротимого властолюбия и железной воли.

Великий князь Василий I и Софья Витовна. Фрагмент саккоса митрополита Фотия. XV в.

Она уговорила мужа открыто узаконить новый порядок престолонаследования вместо старого закона Ярослава Мудрого (брат наследует брату): ввести передачу московского великокняжеского престола без всякого ханского ярлыка от отца к старшему сыну. Московские бояре поддержали это желание Софьи Витовны, но только потому, что не хотели отдавать бразды правления. Все годы совместной жизни с Василием I Софья Витовна ненавидела старшего брата мужа Юрия Дмитриевича Звенигородского и Галицкого (Звенигород и Галич – его владения, жил он в Звенигороде), который после смерти Василия I мог претендовать на московский престол. У Василия I и Софьи Витовны родился сын Иван. Его Василий I и назвал своим преемником. Но сын вскоре умер. В 1415 г. у них родился второй сын – Василий (будущий великий князь московский Василий II Васильевич, Темный), и в новом завещании отец передал ему великокняжеский титул. Однако Юрий Дмитриевич, как и при составлении первого завещания Василия I, отказался быть свидетелем составления второго завещания. Естественно, что после этого братья невзлюбили друг друга. За 10 лет они ни разу не виделись, хотя один жил в Москве, а другой – в соседнем Звенигороде. Из-за слухов о завещаниях Василия I в народе постепенно складывалось настороженное отношение к нему. А еще раньше возникла другая причина сдержанного отношения к Василию I и его жене. В 1408 г. попытку нового нападения на Москву предпринял хан Едигей. Когда его войска были уже неподалеку от Москвы, Василий I вместе с Софьей Витовной и детьми уехал в Кострому. Москвичи организовали защиту города под руководством Владимира Андреевича Серпуховского и Андрея Дмитриевича – брата великого князя. Ордынцы стали лагерем в селе Коломенском. Дальше они пойти не решились из-за интенсивной стрельбы с городских стен. Войска Едигея простояли под Москвой 20 дней. Московские бояре организовали сбор денег. Получив от горожан большой выкуп, Едигей увел свои войска. Москва осталась целой, но многие из окружавших ее поселений были разорены, разрушены, сожжены. Горожане же были возмущены поведением московского князя и его жены, тем более что тесть (отец жены) Василия I, литовский князь Витовт, покорил Смоленск и мечтал подчинить себе Москву.

Юрий Дмитриевич, когда узнал, что его брат Василий I умер, не стал спешить на его похороны. Он опасался Софьи Витовны, знал, что она способна организовать его убийство или еще что-то недоброе. Вместо поездки на похороны в Москву он спешно уехал в свой Галич.

После смерти Василия I по его завещанию московский великокняжеский стол без ханского ярлыка должен был перейти к его сыну Василию. У Василия I Дмитриевича были четыре брата: Юрий, Андрей, Петр и Константин. Младшие братья согласились с его желанием сделать своим преемником сына; они были свидетелями при составлении обоих завещаний.

Старший брат Юрий Дмитриевич Звенигородский быть свидетелем в обоих случаях отказался. Это говорило о том, что он будет претендовать на московский великокняжеский престол.

После смерти Василия I Юрий Дмитриевич Звенигородский послал в Москву боярина для передачи его условий перемирия. После этого московское войско двинулось на владения Юрия Дмитриевича с целью подчинить его Москве. Предводительствовал войском его младший брат Константин. Оба войска встретились на р. Суре, неподалеку от Новгорода, некоторое время стояли друг против друга, но потом все-таки разошлись. Видно, не захотел Константин Дмитриевич проливать кровь брата, не захотел, чтобы русские люди убивали друг друга. А на словах он объяснил свое решение тем, что река была слишком широкой, глубокой, а течение быстрым. Юрий Дмитриевич после этого уехал в Галич.

А в Москве бояре, вдова Василия I – Софья Витовна, митрополит, посовещавшись, решили отправить в Галич к Юрию Дмитриевичу владыку Фотия и уговорить его заключить вечный мир с Москвой. Митрополит Фотий долго и терпеливо уговаривал Юрия Дмитриевича подписать грамоту о мире, но тот отказывался. Когда же владыка уехал из Галича, Юрий Дмитриевич просил его вернуться. Переговоры продолжились, но безрезультатно. Чуть позже Юрий Дмитриевич узнал, что в случае конфликта Литва поддержит Москву. Тогда он послал вместо себя в Москву двоих бояр подписывать грамоту о мире.

Через три года, в 1430 г., в 80-летнем возрасте умер великий князь литовский и отец Софьи – Витовт. Вскоре умер и митрополит Фотий. Тогда Юрий Дмитриевич понял, что силы у его врагов существенно уменьшились, и отослал мирный договор обратно в Москву. Во второй раз поехали его бояре в Москву на переговоры. Там решили ехать в Орду и просить хана Улу-Магомета помочь разрешить спор и отдать одному из них ярлык на великое княжение. В 1431 г. в Орду приехали Юрий Дмитриевич Звенигородский и сын умершего Василия I 16-летний Василий II Васильевич. За него держал речь умный и знатный боярин Иван Дмитриевич Всеволож. Хитрые речи этого боярина и подарки подействовали сильнее, чем выдержки из летописей, которые зачитывал Юрий Дмитриевич. Хан Улу-Магомет вручил ярлык на великое княжение Василию II. А Юрий Дмитриевич с досадой вернулся в Галич, где его ждал младший сын, еще мальчик, Дмитрий Красный. Взрослые же сыновья его, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, жили отдельно в своих подмосковных вотчинах. Через какое-то время в Галич неожиданно приехал к Юрию Дмитриевичу боярин Всеволож и попросился к нему на службу, уговаривая простить его. На этот шаг боярин решился после того, как Софья Витовна грубо отказалась взять в невестки его дочь, хотя в Орде он просватал ее за юного великого князя. Его соперники бояре тоже не хотели, чтобы дочь Всеволожа стала великой княгиней. Так Юрий Дмитриевич приобрел еще одного сторонника в борьбе против великого князя Василия II.

В 1433 г. состоялась свадьба Василия II с внучкой Владимира Андреевича Серпуховского – княжной Марией Ярославной. На свадебном пиру из-за Софьи Витовны разразился скандал между ее сторонниками и Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Это положило начало новому этапу борьбы за великокняжеский титул. Юрий Дмитриевич, Василий Косой и Дмитрий Шемяка собрали войско и пошли на Москву, где из-за быстроты событий началась паника, тем более что и хорошего войска в ней в тот момент не оказалось.

Великая княгиня Софья Витовна, срывающая пояс с Василия Косого на свадьбе Василия Тёмного. Художник П.П. Чистяков. 1861 г.

Бояре не знали, чью сторону принять. Софья Витовна одна руководить не умела, а Василий II был слишком молод и неопытен в переговорах и боях. Он повел свое наспех собранное и вооруженное войско навстречу врагу. Недалеко от Москвы, на р. Клязьме, оба войска встретились. Но битвы не произошло. В московском войске знали о большом воинском опыте и храбрости Юрия Дмитриевича, хорошей выучке и вооружении его войска. Вот почему многие московские воины сложили оружие и бежали с поля ожидаемой битвы. Так же поступил и сам Василий II. В Москве он прихватил мать и жену, и они с остатками верных им людей убежали в Кострому. Юрий Дмитриевич без боя вступил в Москву победителем, он велел своим взрослым сыновьям догнать беглецов и доставить их к нему. Затем он проявил благодушие: не отправил троих знатных беглецов в ссылку под строгий надзор, а дал племяннику удел – Коломну. Отправляя его туда жить на свободе, он устроил пир для родных и москвичей и был доволен, что ему без крови удалось сесть великим князем в Москве. Но он недоучел психологию огромного большинства москвичей: они не привыкли подчиняться удельным князьям и ожидали, что пришлый князь и его люди принесут им новые беды. (Тогда москвичи не допускали, чтобы ими правили не знающие Москву и москвичей пришлые из провинции люди и их ставленники.) Постепенно бояре стали переезжать из Москвы в Коломну, к Василию II, его жене и матери. За боярами потянулись в Коломну и другие служилые люди, купцы, ремесленники. Порядок при Василии II они знали, а что может сделать Юрий Дмитриевич, не знали, поэтому и решили принять сторону Василия II. Кроме того, Юрий Дмитриевич поссорился со своими взрослыми сыновьями. Вот почему он послал в Коломну грамоту Василию II и позвал его в Москву на великое княжение: не хотел Юрий Дмитриевич развертывания кровавых событий в борьбе за великокняжеский престол. После этого он уехал в Звенигород, а потом еще дальше – в Галич. У него произошел душевный надлом, и он отошел от всякой деятельности.

Однако сыновья Юрия Дмитриевича, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, решили продолжить борьбу и любой ценой добиться великокняжеского престола для отца. Им удалось разбить московское войско на р. Куси, около Галича. Затем обе стороны помирились. Но через год они разбили второе московское войско под Ростовом. Тогда в 1434 г. великий князь Василий II бежал из Москвы в Нижний Новгород, а его мать и жена попали в плен. Сыновья уговорили Юрия Дмитриевича провозгласить себя великим князем, а сами решили управлять от его имени. Но только два месяца Юрий Дмитриевич назывался великим князем, вскоре он умер. Тогда его сын Василий Косой провозгласил себя великим князем. Но прав у него на это не было: старшим в роду был Василий II, он же по завещанию своего отца был поставлен великим князем московским. Родные братья Василия Косого, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, присоединились к мнению большинства людей и послали боярина в Нижний Новгород снова звать в Москву Василия II на великое княжение.

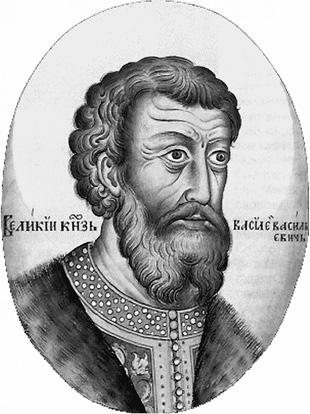

Великий князь Василий II Темный. Миниатюра XVII в.

Тем временем Василий Косой забрал всю великокняжескую казну и уехал в Новгород, а затем в Галич. Под Ярославлем его войску пришлось обороняться от двигавшегося на них войска Василия II. Произошла битва, в которой победил московский князь. Василий Косой признал поражение и, получив в удел не родной Звенигород, а неизвестный ему Дмитров, отбыл туда. Однако через месяц он из Дмитрова уехал в Кострому, затем в Галич, а в 1436 г. захватил Великий Устюг. Тогда Василий II пошел в поход против него. Обе рати встретились около Ростова Великого и заключили перемирие до утра. Однако Василий Косой перемирия не выдержал и вероломно напал первым. Это ему не помогло: в бою победило войско московского князя, а Василия Косого привезли в Москву в том же, 1436 году и ослепили. Вскоре он умер.

После этого в борьбу за московский великокняжеский престол решил включиться Дмитрий Юрьевич Шемяка. Прозвище Шемяка хорошо раскрывает сущность этого человека: «шемела» – бестолковый человек, «шеметун» – хлопотун, суетливый, «шеметкой» – торопливый, мечущийся из стороны в сторону. Пока великий князь Василий II воевал с Юрием Дмитриевичем и Василием Косым, Дмитрий Шемяка отошел от борьбы и обязался честно служить Василию II. Но когда изгнанный из Орды хан Улу-Магомет направил свое войско к Москве и Василий II позвал на помощь полки Дмитрия Шемяки, тот не стал спешить помогать.

В 1439 г. хан Улу-Магомет предпринял неудачную попытку захватить Москву и был вынужден отступить. В 1445 г. Улу-Магомет вновь послал большую рать на Русь. Во главе ее были два его сына. Великий князь Василий II потерпел от хана поражение под Суздалем и был взят в плен. Почти одновременно в Московском Кремле случился страшный пожар. Ожидая появления врага, люди в большом количестве скопились в Кремле, который неизвестно по какой причине загорелся ночью. Сгорели все его деревянные постройки и множество людей. Из погоревшего Кремля уехали в Ростов великие княжны, многие знатные бояре. Простые люди стали сами восстанавливать Кремль и готовиться к обороне Москвы. Но ордынцы больше не пытались брать город. Недолго власть в Москве оставалась в руках народа. Узнав о событиях в ней, приехал в Москву Дмитрий Юрьевич Шемяка со своей дружиной и стал править в ней именем плененного великого князя Василия II. Он даже вернул в Москву из Ростова Софью Витовну и жену великого князя Марию Ярославну. Их он встретил с почтением, кланялся, клялся в верности, а на самом деле думал, как бы официально стать великим князем. А тем временем из плена в Москву вернулся в 1445 г. великий князь Василий II: его отпустил хан с условием, что князь пришлет за свою свободу неслыханно большой выкуп – 200 тыс. рублей. Ценой огромного выкупа, который тяжелым бременем лег на народ, удалось освободиться из плена Василию II.

Сторонники Юрия Дмитриевича во главе с его сыном Дмитрием Шемякой (двоюродным братом Василия II) с новой силой обрушились на Василия II, обвиняя его в том, что он привел ордынцев на Русскую землю и отдал им в кормление города, села, деревни. Когда в 1446 г. великий князь Василий II поехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, заговорщики заняли Кремль. По распоряжению Дмитрия Шемяки в Троицком монастыре верные ему люди взяли Василия II в плен, в санях привезли его в Москву и ослепили (вспомнили, как в 1436 г. по одобрению Васлия II ослепили брата Дмитрия Шемяки – Василия Косого). После этого Василия II с женой сослали в заточение в Углич, а Софью Витовну – в галицкий удел, в дальний город Чухлому, где ее держали под стражей. История повторялась.

После ослепления Василия II многие московские бояре и дворяне потянулись к нему в Углич, поскольку они не доверяли и не хотели подчиняться не московским по происхождению князьям и их ставленникам. Чтобы избежать возможных новых осложнений, Дмитрий Юрьевич Шемяка решил перевести Василия II на положение удельного князя и назначил ему удел – дальнюю Вологду. При этом его заставили за себя и малолетних сыновей отречься от великого княжения. Василий II стал жить с женой и детьми в Вологде как удельный князь. К ним стали приезжать на службу бояре и служивые люди из других городов, прежде всего из Москвы. А вот Софью Витовну Дмитрий Шемяка, хоть и обещал отпустить из заточения в Чухломе, не освободил. Вооруженные люди приезжали и приезжали в Вологду и говорили, что не хотят другого великого князя, кроме Василия II. Игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон взял на себя грех и снял с Василия II отречение от великого княжения. После этого с душевным и нравственным спокойствием и правом Василий II мог требовать восстановления своих прав в Москве. Он и его сторонники собрали войско и пошли к Москве, а навстречу им двинулось войско Дмитрия Шемяки. В это время верный Василию II боярин Плещеев с небольшим отрядом пробрался незамеченным в Москву, вошел через открытые Никольские ворота в Кремль, а на следующее утро объявил именем великого князя Василия II, что Москва взята. Сторонники Дмитрия Шемяки были схвачены. Так победа над Дмитрием Шемякой досталась в тот момент Василию II без боя. Ровно через год и один день после своего ослепления в Москве Василий II торжественно вернулся в свою столицу.

Дмитрий Шемяка вначале привез из Чухломы в качестве заложницы Софью Витовну, но потом ему все-таки пришлось отпустить ее в Москву. Он подчинился воле великого князя и, подписав мирный договор, остался жить в своих вотчинах – Угличе, Галиче, Чухломе. Однако мысль сесть на московский престол он не оставил и стал собирать сторонников для свержения Василия II. Пришлось последнему в 1448 и 1450 гг. посылать войско для усмирения Шемяки и его сторонников. Ни обращения Василия II, ни послание от пяти епископов не могли заставить Дмитрия Шемяку прекратить борьбу за великокняжеский престол. Завершить борьбу с Дмитрием Шемякой и его сторонниками помешало очередное нашествие Орды.

Встреча Дмитрия Юрьевича Шемяки и Василия II Темного. Гравюра XIX в.

В 1451 г. царевич Мазовше подошел к Москве. Василий II удалился на Волгу собирать войско, а в Москве оставил смелого и деятельного воеводу – боярина Юрия Патрикеева. На Волгу уехала с великим князем и его семья. Юрий Патрикеев организовал оборону Москвы. Враги не смогли приступом взять Кремль. Они простояли под Москвой 10 дней, сожгли все села и деревни между Москвой и Коломной и с богатой добычей ушли назад. Войску Василия II воевать с ними не пришлось.

В 1453 г. послу Василия II удалось подкупить повара Дмитрия Шемяки, который подсыпал тому яд в еду. Так умер Дмитрий Шемяка. Василий II освободился от своего последнего сильного недруга среди русских князей. Длившаяся более 20 лет война-усобица между родственниками за власть на Руси наконец закончилась победой великого московского князя Василия II. Из-за слепоты Василия II прозвали Темным, но слепота не мешала ему тонко вести борьбу за власть с удельными князьями, достигать успеха на пути централизации государства, доказать, что урожденные москвичи могут навести порядок в столице и всей России.

В начале XV в. в Галиче создали мощные по тому времени земляные укрепления на холме, рядом с Балчугом; они спасли город в 1427 г., когда Галич выдержал 4-недельную осаду казанских татар. Интересы защиты города от недругов заставили во 2-й половине XV в. возвести в Галиче вторую систему земляных валов и рвов в низине. Древние деревянные стены и башни Галича существовали до начала XVIII в., ныне можно обнаружить только их следы.

К XVI в. Галич стал представительным городом. В течение всего XVI в. он был ярким торговым центром Костромской земли. Он был своего рода местным узлом торговли со странами Европы и Азии, из него в Западную Европу и Азию везли меха (в основном белка и горностай), а в другие города России – зерно.

В конце XVI в. здесь, в северо-западной части Костромской земли, где-то в окрестностях городов Буй и Галич, в семье галичского дворянина родился Ю.Б. Отрепьев, который в начале XVII в. стал «царем Димитрием», а точнее Лжедмитрием I (см. о нем текст в рассказе о г. Буй).

А в конце 1580-х гг. (скорее всего в 1588 г.) в Галиче оказался в ссылке неугодный царскому шурину и правителю России Борису Годунову очень знатный боярин, 35-летний Василий Иванович Шуйский (см. о нем в рассказе о г. Буй).

Галич сильно пострадал в Смутное время, в период польской интервенции начала XVII в., его сжег отряд А. Лисовского; город восстановили только к середине XVII в.

Галич в 1708 г. стал поселением Архангелогородской губернии, а с 1719 г. стал городом, с 1778 г. он был уездным городом Костромского наместничества.

Галич. Церковь Василия Великого в Рыбной слободе

В XIX в. в Галиче пользовались популярностью базары и многодневные ярмарки, для которых построили каменные торговые ряды. Ускорению развития Галича способствовала прокладка через него в 1906 г. железной дороги, соединившей Петербург с Уралом. В то время в Галиче в небывалых для него размерах стали развиваться и укрепляться традиции просветительства; особых успехов в этом достиг галичанин П.П. Свиньин – писатель, историк, один из культурнейших жителей Галича; его дом стал одним из главных очагов культурной жизни в этом городе.

Жители Галича в прошлом традиционно и успешно занимались огородничеством, особенно они славились выращиванием огурцов, а также капусты, картофеля, моркови, лука, чеснока; шла о них слава и как об искусных мастерах выделки замши. В городе действовали небольшие заводы: винокуренный, кирпичные и кожевенные. Слава яркого торгового города постепенно померкла, ушла в прошлое; Галич жил тихо и скромно как рядовой провинциальный город, в котором промышленность едва теплилась.

В советский период началось ощутимое промышленное развитие Галича. В советский период основными предприятиями Галича стали заводы – льняной, кожевенный, автокрановый, фабрики – швейная, обувная, мебельная, мясокомбинат, маслосырозавод; стали работать леспромхозы; открылись Краеведческий музей и Народный театр.

Галич, как древний и в прошлом богатый торговый город, обладает рядом интересных исторических, планировочных, архитектурных достопримечательностей. Город в конце XVIII – начале XIX в. застраивался по регулярному градостроительному плану. По соседству с территорией бывшего кремля, на месте старого торжища, расположена историческая Торговая площадь со зданиями бывших торговых рядов с колоннами (1825) и каменными ступенями конца XVIII – начала XIX вв. Территория бывшего кремля застроена малоэтажными каменными домами, среди которых наибольший интерес представляют 2-этажные особняки начала XIX в.; сохранились также Спасо-Преображенский собор (1815 г., частично перестроен) и Преображенская церковь в стиле позднего провинциального барокко (1774) и остатки земляных ворот кремля. Привлекают взор в центральной части города остатки старой исторической рядовой светской застройки, прежде всего – деревянные и каменные 2-этажные и одноэтажные деревянные дома конца XVIII – начала XIX в.

В исторической части Галича с архитектурно-художественных позиций взгляды неравнодушных к истории и культуре людей особенно притягивают бывшие дома состоятельных жителей Галича – Каликиных, Парфеновых, Свиньиных и городского головы Нешпанова, а также бывшая торговая лавка Палилова и бывшие Нижние и Верхние торговые ряды.

Почти на берегу Галичского озера находится место древнего городища Балчуг; на территории бывшей Рыбной слободы сохранилась церковь Василия Великого (2-я половина XVIII в.). На окраине Галича, на холме находится действующий женский Паисиев Успенский монастырь, основанный в XIV в., в котором сохранились монументальный Успенский собор (XVI в., перестроен), массивная шатровая колокольня, Троицкая церковь на высоком подклете с трапезной (1642 г., перестроена, внутри сохранился позолоченный резной иконостас).

Паисиев Успенский Николаевский Галичский женский монастырь имеет давнюю историю, время его возникновения неизвестно, скорее всего это первая половина XIV в., поскольку известно, что Галичский монастырь уже существовал во второй половине XIV в. Монастырь находился около Овиновой слободы на землях боярина Ивана Овина и первоначально был мужским, назывался Николаевским в честь его соборного храма. Как-то Иван Овин решил начать строительство в монастыре новой церкви. Как рассказывает предание, при входе в монастырь в 1425 г. ему явились 2 светлых ангела и вручили боярину чудотворный образ, а новую церковь повелели освятить в честь праздника Успения Божией Матери; так в обители совершилось чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы, именуемой с тех пор Овиновской. На месте явления этой иконы Овинов построил храм во имя Успения Богоматери, где была поставлена эта местночтимая чудотворная икона. В этом монастыре с 1385 г. с юных лет до своей смерти (1460) в глубокой старости жил монах Паисий Галичский, который стал со временем в нем игуменом, позже – архимандритом, пользовался огромным авторитетом все 75 лет своего пребывания в этой обители, прославился своей праведной жизнью и заботой об обители. Учитывая все это, монастырь стали называть Паисиев Успенский Николаевский Галичский. Игумен Паисий Галичский был канонизирован, его мощи полностью пребывали в этом монастыре, который неоднократно страдал от разорений захватчиками и от пожаров, всегда возрождался и сохранял святые мощи Паисия и чудотворную Овиновскую икону Богоматери. В 1919 г. по воле местной советской администрации монастырь был закрыт, его богатства были национализированы, увезены или сожжены. Но в 1994 г. Паисиев монастырь возродился, он стал женской обителью, в которой в начале XXI в. жили 8 сестер, сейчас – больше. Главные монастырские храмы: соборный в честь Успения Божией Матери (в нем пребывают под спудом святые мощи игумена Паисия Галичского, храм был построен в XVII в.), храм во имя Святой Троицы (1642) и храм во имя преподобного Паисия. Приезжающие в этот монастырь знакомятся с земной жизнью в нем двух святых: игумена Паисия Галичского и преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

Паисий Галичский (умер в 1460 г.) практически всю свою сознательную жизнь провел в со временем названном в его честь Успенском Николаевском Галичском монастыре, где он подвизался в 1385–1460 гг., был простым монахом, игуменом, стал архимандритом. Он много потрудился для хозяйственного благоустройства этого монастыря, его превращения во влиятельный религиозный центр. Паисий жил в период правления великого князя московского Василия II Васильевича Темного. Паисий неизменно выступал миротворцем и стремился примирить враждовавшие стороны. Слава о подвижнической жизни Паисия распространилась по всей Руси. В 1440 г. Паисий сопровождал в Москву тело усопшего князя Дмитрия Красного и преподнес великому князю Василию II список чудотворной Овиновской иконы Божией Матери.

Св. Паисий Галичский. Икона Свято-Успенского Галичского монастыря

Григорий Пельшемский, Вологодский чудотворец (1315–1442) родился в Галиче в знатном боярском роде Лопотовых. После смерти родителей он раздал все свое имущество бедным и удалился в Успенский Николаевский Галичский монастырь (Паисиев-Галичский монастырь). С самых юных лет он в выполнении иноческих правил был примером для братии. Со временем его назначили настоятелем, но он не хотел быть держателем власти, привлекать всеобщее внимание и уважение, поэтому удалился в монастырь преподобного Дионисия Глушицкого, чтобы быть простым монахом, он стал учеником почитаемого старца Дионисия. Преподобный Дионисий благословил его на пустынничество на берег р. Пельшмы, где он поселился и соорудил себе келью. К нему стали собираться монахи, все вместе они построили храм, был создан новый монастырь, игуменом которого стал Григорий, со временем названный Пельшемским. Если верить письменным источникам, то Григорий Пельшемский прожил 127 лет. Тогда средний возраст дожития на Руси составлял 30 лет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК